二零二一年的时候,我在路过九哥和我之前住的小区的时候停住了,那个地方拆迁了,我们两年前就从那里搬走了,前脚走施工队就进来拆房子,现在拆了一半,疫情政府没钱,这种项目也随着各种口罩的限制放缓施工队零零散散又干了几周就都撤走了。

只剩下废墟和一大半拆掉玻璃和门,但是混凝土依然笔直站立的房屋,没钱给施工,也只能搬回原来的房子住,

从现在的视角看过去政府给的承诺,就有些……有趣了,那个时候拆迁,可以选签合同和不签,

这就像给你两个药丸,

蓝色和红色,吃蓝色的你会无家可归,红色的也一样,但是红色的是草莓味的。

每天早上我从那里路过的时候都能看到有一些大爷大妈拎着小菜篮子踩过工地危险的封条,和红色的警戒线,翻越废墟回到自己居住的楼里,一副末日的景象。

直到用有一天我在路过时,看到一个熟悉的身影让我不得不停下了脚步。

“唉!那个,那个谁那个。”

我忘了他的名字了,我不知道看到这里的你还记不记得,就是那个得了病,每天阿弥陀佛的那个老房东,我看见他,在原来是阳台的废墟上坐了一会,起身离开了,直到我看到他那个标志性的白衬衫,就是那种老一辈爱穿的贼正经的白衬衫,我才能完全确信就是他本人。

“诶!”

我继续朝他喊,一连喊了好几句他都没扭头。

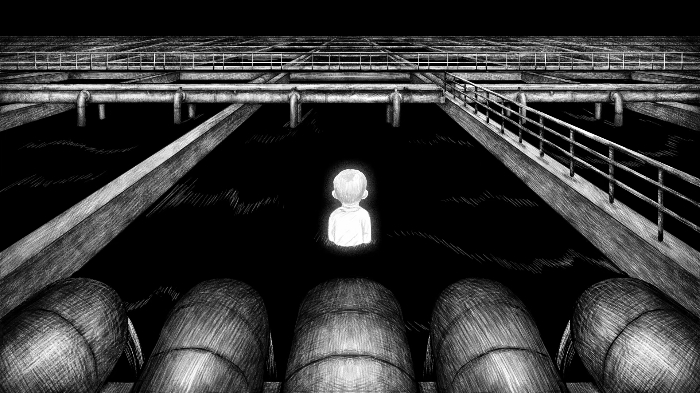

他朝废墟深处走去,他白色的衣服在废墟的映衬下几乎是闪耀的,混凝土的残骸几乎将他吞噬,他一步步走远,但我只能,咦呀啊呀的干喊,无论怎样也记不起他的名字。

我也是急眼了,把平时背地里喊的称呼给叫出来了 。

“草,老登别走了!”

就这句老登听见了,停下来转头看我,我赶忙跑过去。

“你是……你是阿荣!”

他盯着我看,没一会就认出来了,拍着我的肩膀,呵呵的笑了一下 。

“叔,最近过的怎么样啊。”

他抬头看了看周围,然后摇了摇头。

“不好 ”

“不是拆迁了吗,不是多少给点补偿啊不是。”

他还在打量我,像长辈一样揉捏我的肩膀,他没有回答我的问题反过来问我。

“搬走以后找到新工作了。”

“啊,我吗,是啊找到了。”

“好啊,年轻就是好啊,怎么都还有机会,有女朋友吗。”

“没有。”

“那记得找一个吧……我要是还能再说一下,就不会找这么多钱买这些房子,最后不也全没了,早知道就吃点嫖点了,真好啊年轻人真好。”

很难相信会从他嘴里听到嫖这个字,我隐约记得他是个佛教徒来着。

“老登,啊不,也那个叔,你那个串子呢?你不没事就盘吗?”

“我给烧了那……那破玩意看着就膈应啊,一天拜来拜去,最后什么都拜没了,这要都是佛祖的安排那还是不拜了,再拜这些菩萨能把我弄死,早死几年啊。”

可能是这句话刺激到他了,反而让他回复了些活力,他狠狠的怒骂了几句,随后大口大口的喘气,这话虽然难听,但是他看起来已经没什么日子里。

“完了。”

他一边走一边说,时不时要停一下咳嗽,歇一会才能继续走。

他拉着我朝他住的地方走去,他住的楼周围都被拆光,就剩下那一栋突兀的留在原地,我想找到我和九哥以前住的地方,但是只找到一摊碎瓦。

他背着手在废墟上走着,他那个楼的大门打不开了,只能从一楼的窗台上翻进去,里面有一个绿色行李箱,还有一个行军床,阳台上挂了一串腊肉,然后这就是一切了,这就是他这辈子还剩下的东西。

我感到有些心酸,这并不难理解,如果你人生能被一个行李箱就打包了,你也会心酸。

我们在他的床边坐下,从窗台望出去一个巨大的标语遮挡了全部的视线。

拥护新征程,开创新天地

“这些房子都很好,可惜现在全都浪费了,可惜了真是的,以前,你好像就和你那个朋友住在隔壁吧好像,现在都没了,全都没了。”

讲到全都没了的事实,他止不住的咳嗽,缓了很久才停下来。

“现在就你一个人住吗。”

“也不是啦不是,有几个小年轻没地方睡也跑回来了,也算给我搭个伴,我在医院住的不踏实啊,怎么都想回到这里来,怎么样这里也算是家啊,如果能在这里合眼……也算是好事吧。”

拆掉窗户的房子,像拔掉了所有的牙一样,风不停的往里灌,他用报纸把口糊上了,但是风还是透过缝隙往里钻。

他似乎知道我要问什么,指了指箱子。

“不用担心,我有厚被子冻不着,这样也好,之前一直说这个干工程的给我改一改房子太闷了,现在也正好了,通风。”

我坐了一会,就回去了,临走的时候想问一下他他儿子怎么样了,后来想想,能把老头扔到这你,还是就当他死了吧。

“再见。”他喊道

我走去,他挥手送送我。

“再见。”我说道。

那是我最后一次见到活着的老登,直到最后一刻,我也没想起他的名字。

后来我买了点东西想去看看他,费了半天找到他住的地方,我等到半夜也没等到他。

我猜他是那个了。

这不奇怪,老人也容易那个,这不奇怪。

…………

我和涛哥一直干到早上八点才散场,真是给我累吐了,但我我把他床单给顺回家了也不算亏,早班和九哥的换了一下就想回去休息。

走进小区的时候,远远的就看见老登了,我喊他一声他看见我了,站住了等我过来,我走进一瞧,小老头满面红光的,他穿着白色的衬衫,黑色的皮鞋,一步一个响的朝我走来,头发梳的油光水滑的,完全不是前些日子没什么活头的样子

“什么事啊叔,你这么高兴。”

“我们这块。”他在空中画了个圈,把周围的一切,房子,天,还有脚下的土地,都囊括了进去。

“要拆了。”

很多时候,拆字就是财字,按照我的认知这个老登是要发了。

“卧槽,你不发了,天呐你这两三栋小楼不都是好多钱。”

“也是菩萨保佑,这些年吃斋修来的福分!”他豪横的一挥手,手的佛珠盘的嘎嘣嘎嘣响

“这个房子你们就租到今年底吧,你和你那几个朋友说一下。”

我一听要搬房子有点慌了,这些年他给的房租都很低的,再找这么便宜的房子很难了。

“这么急,这就要走啊,可是我们这都没什么准备啊。”

他笑眯眯的看着,把钱塞到我手里,让我点一点,他把剩下半年前的房钱给我退了,我一数还多了一千,他笑眯眯的,我又数了一遍还是多一千,我也笑眯眯的了。

临走时我问他,这房子拆了以后住哪,

他说那肯定和儿子住啊,以后和儿子一起住享福,这里太闷了不透气,

还没人作伴,

以后都不回来了,他又一连说了几个阿弥陀佛,保佑啥的。

这会确实让他套着了,这下这老小子算是发达了,他人不错,我们刚来那两月钱一直交不齐他不生气,逢年过节还给我们点饺子啥的,

他有钱了,

能善终,儿子愿意照顾他,我也能为他高兴。

“回见。”他对我说,

“回见。”我说道