于是老旧的楼房被拆了,街道被换新了。

罗迪想,可这又和贫穷有什么关系呢。

真实情况是:人们只会发现一夜间世界已经变了,但在照着镜子时,自己依然还是自己,而原先的容纳之地已经消失得无影无踪。

人们说,你是觉得我们的生命一文不值吗?

罢工的潮水似乎将要把西装革履的高层们淹没。

从他所在的车里,看不见外面有几个人。

罗迪不害怕,只是坐着车离开了那些喧闹的人群。

这几天,他的脑海里都试图回忆起照片里洛杉矶的样貌,想起自己年轻时的父辈在那里栖息,老人说公园的草坪上通常是野餐的好地方,一个巴西人,一个南非人,一个厨子,还有一个在麻省理工教书的教授,很多人互不相识的坐在一起吃着午餐。他试图相信洛杉矶血红的太阳可能就是它被称为天使之城的原因,这些血色的光影普照在吃着午餐的人的脸上。

罗迪想。

城里的关系没有了复杂,人们就失去了自知,可一旦复杂找上门来,死亡和暴力又会跟随。

他离开B区后就下车,叫司机把车开回行政部,自己则步行回家。

说是步行,但他只是想喝点东西。

他一天喝了两瓶威士忌,就在B7区的一个酒吧里,那里的老板是一个墨西哥人,罗迪想不明白为什么墨西哥人喜欢搞餐饮业,还是说他们其实只有餐饮业才能一直做下去。

墨西哥人非常喜欢加拿大人当大厨,厨师做的依然是墨西哥的食物,但却别有一番风味。想想,加拿大和墨西哥在地理位置上差的远呢,墨西哥人却喜欢让别人来做自己擅长做的事。这些人是一副古铜色皮肤,戴着墨镜,身穿白衬衫,敞着健壮的胸脯,假惺惺地相信唯物哲学,然后跳起舞,说:上帝既然不歧视同性恋,也不应该歧视歧视同性恋的人,可为什么我他妈的会被你们这些基佬信徒歧视啊,狗日的王八蛋!

说完,有人就向他们扔瓶子,一些人则大笑,接着一哄而散。

罗迪坐在吧台的边缘,酒保只是把酒瓶扔给他后,就再也没有搭理过这边。

他察觉到酒吧里充斥着荒唐可笑的尖叫,酒保打扮得像个牛仔,刮了脸,还洒了香水,活像一个没有叼烟的克林特•伊斯特伍德。就在他们面向的吧台后面有一扇后门,通向酒吧后面的一堆垃圾山,门平时是锁着的,但这个酒保偶尔会打开那扇门,他也许只为了更方便的扔垃圾,于是当他去开门时,那股酸臭味便扑鼻而来,人们被迫离开吧台,臭味会徘徊在吧台周围,久久不能散去。

酒保借机放松。

罗迪在喝下第三杯酒时短暂的陷入了一阵充血的眩晕,就在这时,他耳边似乎幻听到酒吧的另外一桌里传来了一些类似政客的声音,可此时他的眼神有些模糊,只能用耳朵听。

那人说:“全世界都在我们手里变坏了,人们一心想着奔向资本的短期回报,资本家和政客推倒神像;在教堂和寺庙的供奉变成了华尔街铜牛,我们也愈发变得不会治理自己的精神体系了,但你能说这个社会没有信仰吗? 我们现在的信仰比任何时代所信仰的加起来都要强烈和虔诚。”

另一个接话道:“股票!又爱又恨的东西。”

后来,他醒了,感到极度的疲倦。

罗迪离开酒吧,再一次回到街上。

他始终没能找到这个名为阿尔•D•罗伯特的人。

就因为这事儿,他已经连续几周没去参加任何文学研讨会了。罗迪甚至放弃了去剧院的机会。

但这周他又去了一次,就是那个后现代文学的研讨会,人们看见这个男人失踪后又回来了,便向他问好。

罗迪在角落的咖啡机处倒了一杯热咖啡。选了一个旁观者的位子,坐了下来。

之后会议很快开始,大家和往常一样坐成一圈,挨个发言。

一个作家发言,他说他又写诗了,作家说自己写诗的时间一般是在早晨,因为早上的灵感思如泉涌,他念道自己的一篇短诗:

“发动机和引擎还在运转,车灯也都亮着。没一会儿的工夫里,没有发生任何事情。”

大家听完都笑了,并非大笑,只是发生在同一时刻的轻笑,罗迪不知道这种笑意味着什么,这样的笑容确实多年不见了,他甚至无法判断大家口气里是否有股蔑视的意味,他只记得模糊的童年记忆里有这种笑容;童年的他,家还在有一条蜿蜒曲折的小路旁边,房子旁边有一棵树,一座桥,一座人工挖掘的小山坡,那时地下的城市还没有现在这么多城区,一眼看去,远方工人的施工灯和覆盖穹顶的支架耷拉在蛋壳一样的岩层结构上,罗迪认为是夜晚不间断的梦把那件遥远的事件放在了自己眼前,正如多年前,他还自认是一位年轻的官员、短命的官员,估摸着哪天会死在自己手里。他所在的官场好像一直有股和魔幻现实主义小说里一样的气味,那是一股腐烂、焦灼的恶臭味。

他不禁想,阿尔•D•罗伯特应该有一本书叫《花园》的,可为什么自己没有读到这样一本书呢? 反过来,为什么那个记者就没有读过《面具》呢?大家怎么都不知道阿尔•D•罗伯特这个作家呢?

借着酒精的作用,他试图把这个问题弄明白,于是他蹲在街道上,拿来了一块小石子,在人行道上写起了人名。

图灵,傅立叶,笛卡尔,马克思,爱因斯坦,康德,牛顿,帕斯卡,拉康,黑格尔,尼采,叔本华,圣彼得,释迦牟尼佛,耶稣,巴赫,贝多芬,希特勒,斯大林,康托尔,苏格拉底.....

聚精会神,他试图回忆起那些破碎的面孔,但脑袋昏昏沉沉的,无论怎么努力也做不到了。

罗迪把写在地上的这些名字读了很多遍,反着读,顺着读,之后他将康德和牛顿的位置交换,将耶稣和巴赫的位置交换,将康托尔和笛卡尔的位置交换,将马克思和叔本华的位置交换,然后又读了一遍。

罗迪灵感涌来,他画了个50x50的格子,擦掉最边上的四个格子。

最后把写下的人名一个个的填了进去。

当然,这种顺序是随机的,他先前将名字分成了几组,以随机的方式分散到各个格子里。

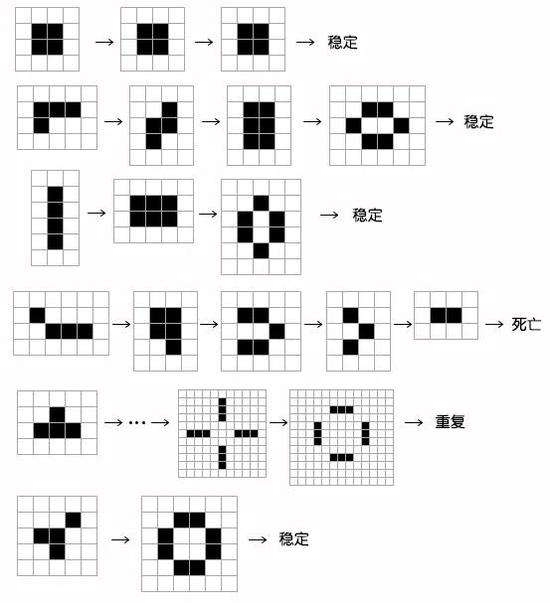

他按照康威生命游戏的步骤,在做出了一定的修改后,给表格定下了四个规则。

规则如下:

1.即便是伟大的人,生命也是有限的,人类在精神和物质上需要羁绊和互动,当名字迭代次数超过4次时,则会在下一次迭代前死去。

2.生命是害怕孤独的,当除了自身外,周围3x3的格子里的名字少于2时,该名字则在下一次迭代后死去。

3.我们社会的物质和空间是有限的,当名字所在的生命在3x3的矩阵里超过除自己以外的3个名字时,则在下一次迭代前死去。

4.生命是可以繁衍的,思想和精神同样是可以传承的,当周围3x3的格子存在有3个名字时,则迭代后随机加入新名字,名字为存活状态;若原先名字为生,则保持不变。

在之后,罗迪一个人在这个二维网格上不断的去重复模型。

经过多次的简化,他列出了一些简单的社会模型,这些模型也许是代表了人类社会上最简单和直观的生存结构二维图,之中一些生的,一些是死的,还有不断循环的。

他把存活下来的名字分别连起来,组成一个个奇怪的图形。

图形是一个类似金字塔的锥形,每一个层级里都写有一个名字。但在写到金字塔的顶端时,二维网格里那些存活下来的名字却已经写完了。

他猜测这个位置可能是留给某种类似上帝的东西,他不知道该如何应对,脑海里只是想到了阿尔•D•罗伯特的名字(甚至都不知道是不是作者的真名),然后写了上去。

看着眼前的图景,他似乎想笑。

接着胃里的酒精忍不住一阵翻腾。

他就这样哇的吐了一地。