分形图的表面像一个持续深入的黑色漩涡,不断延伸螺旋的分形集结构仿佛将我所有的思想和感知都吸入其中;分形集是如此的不规则,以致于图形的局部和整体都不能用传统的几何语言来描述。整个图形好似一个具有象征性的盘踞物体,给人带来某种不寒而栗的怪异,同时还伴随着不知其所以然的梦境。

哪怕第一眼看去,那种奇怪的想法就如同无法消逝的梦魇一样缠着我,这种恐惧在我的脑海里一旦形成,便生根发芽,挥之不去。

我会在吃饭时想起它,睡觉时想起它,我生活的点点滴滴中也都布满了它的身影。余音不绝,反复回荡。

我无法摆脱它,甚至我觉得它已经成为了我的一部分,好像从生到死,一些老旧的念头,一些新奇的想法,都随着它一同流入我的脑海里。

我记得照片的底片是黑白的,随着相机各种频段的拍摄,连成一片如同闪着黑白花色子的电视机画面;整个房间是一个巨大的黑箱,各种线缆链接向外边,外面安放了30多台摄像机,24小时记录我在黑箱里的生活。对此我几乎没有任何感觉,哪怕之后陈思浩的死看上去都更像是一种轻描淡写。

我也记得一位诗人曾经说过:我们活在梦中,而通过我们发散的无数梦境,富含隐喻的物质像代数公式嵌套一般构造出我们可观的现实和宇宙。

这点倒是不会被唯物主义者们轻易接受,甚至被他们唾弃也不一定,因为如此以来,人们只会看见他们自己想看的东西。要说整个宇宙如果真是这样运作,也不知道会是谁愿意去做这样荒唐的梦。

我的呼吸开始急促。

我们是活在梦中的人,并在梦中做着梦。

宇宙并不是事物的全部,在现实之上,还有着比宇宙更为宏大,更为可怕的东西。正因为我知道这点,梦魇将我抓住,花园里布满了阴影。

我试图把故事和时钟调回到最开始的时候,但我已经记不得事情是从何而起了。我的眼中到处都是支离破碎的东西,事物宛如混乱、毫无秩序的拼图一般,撒了一地。脑海里逻辑的乱序带动了模糊的记忆。而记忆中,这些历史逻辑的源头始于一本叫《分形美学》的书籍,由葡萄牙出版的1978年第一版。书中提到了一个学术概念:曼德勃罗集。我想这也许就是一切的开始。

曼德勃罗集是最著名的分形集,由曼德勃罗本人于 1980 年创作,但在更早之前,所谓的分形布朗运动理论却是在1960年提出的,该理论主要用于描述地质学中遇见的各种各样地形地貌不规则形状的数学模型。随着硬件技术的发展,在计算机的帮助下,分形集的一维空间图就可以清晰的看到布朗运动下的粒子经过一时间序列下的随机运动,并从中得到无规则折线,若将某片段时间内的折线放大,可得到与整个时间段内相似的曲线。久而久之,人们便在这种非线性动力系统中发现了混沌理论。

我的专业允许我在一定程度上接触这种动力系统,通过曼德勃罗在复平面上得到的迭代函数方程:Zn+1 =Zn^2 +c,n=0,1,2.... ,我首次在计算机上得到了一个属于我自己的分形图。分形几何并没有类似于欧氏几何的几何图元,那是一种基本图元,根据分形几何的无限自相似性,可将此图元放大,从而图元在更加精细的细节下无穷无尽的延绵。图形局部的形态和整体可以作为互换的参考,假若观察者存在以此无限延伸下去的切机,我猜没人知道真正会得到些什么惊人的结果。它的发现仅仅是数学家偶然的产物,促成它诞生的前后时间中,没有商业竞争,没有市场需求。那些各种奇妙的偶然却又成为了分形学出现的某种命中注定的必然。于是,好奇心驱使着我不断探索,我就这样盯着那张图,目睹抽象的数学理论以如此直观且可视化的形式展现出来。

再次直面图形,就像直面一种隐约可探的庞大界限 ,这种界限高于我们的现实世界,好似某种规律和存在性原则正从时空连续体中透过混沌介质主宰世间万物,只是有那么一瞬间,一切又显得死寂无比。

图形还在迭代,维度的花纹让周围的物体都身处于某种不可言喻的真空中,有时我感觉一刹那,整个宇宙都在那张分形集的映射下变得如此美丽又如此怪异起来。

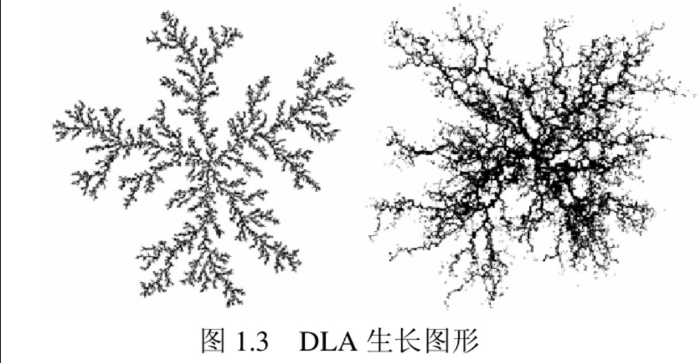

从此,那种求知欲望变得一发不可收拾。一个月后,我了解到DLA算法从1984年后便已经被扩展至了三维空间中去了。因为迫切的想要知晓前沿研究的结果,就这样,我在高校认识了陈思浩,他是我们大学的计算机系讲师,当我了解到分形图形学是计算机图形的分形几何学的一个延伸领域时,就迫不及待的发出申请,并得到了他课程中的一个旁听席位。我了解到使用数学集算法是DLA 模型中重要的一个基础,这种凝聚体的主要研究的方向是随机图形生成的模拟,比如神经科学,生物科学以及晶体材料学等等都需要该理论的实验结果作为自己科学理论的支撑。

关于模型算法,实验的原理很简单:初始粒子首先置放于生长区域内随机确定的位置上,粒子做着概率上的无规则运动,抵达生长边界时,便停止运动,成为其凝聚体的一部分,又随机生成新的粒子,继续无规则运动,抵达生长边界,停止运动,产生新粒子,周而复始。最终的结果便是一张拥有自相似性,结构稳定的平面分叉图。

这种结构很常见于现实生活中,无论是植物、神经网络、宏观生物集群,乃至是气象学的闪电也都可以通过该算法构造模拟。

陈思浩年纪轻轻,可能只大我4岁左右,算得上是同龄人,我们间没有太多语言的隔阂。他愿意抽时间私下和我讨论关于数学上深层次的问题。

随后,我接触了IFS,由一组压缩仿射变换函数构成,为线性迭代的函数。这也是广泛用于生活中的算法。几周的学习下来,我对此的兴趣却有所收敛,我发现无论如何,每一种算法最终延伸到的学科和领域都拥有较高的门槛以及知识储备,对于我这样的兴趣生来说,不免太过为难了些。

在距离真正噩梦开前的八个月,我拿到了我们学校的专业学位证书,并顺利毕业。从那以后,我便再也没有见过陈思浩。直到他被杀的消息传来。

我从找上门的警察那里得知了案情的最新消息,此时他们的调查已经开始了好几周了。我得知警察锁定了几个主要嫌疑人,排除了包括我在内的其他与陈思浩有关系的人。这对我来说是件好事,同时庆幸陈思浩和我的交集不是太深。

我在警察面前也没有表现出丝毫悲伤,陈思浩的死太过突然,也太过不可思议了。被问起他和我的交情时,我说他和我不过是偶尔能聊上几句话的泛泛之交,听过他的课,除此之外,平时基本也没有往来。

陈思浩生前的所有研究被当成证据交到公安机关手中,有人说这是一场关于学术论文的谋杀,我对此表示理解,人们总说现在的知识分子在追求真理上过于疯狂,对真理本身的渴求也太过强烈了,也许陈思浩对某种真理的认知比我们都要超前许多,这就是他死的一个重要原因。猜测终归猜测,用不太好听的话说,他的死不过是我生活中的一个插曲。

我盯着电脑屏幕上,那张最初被模拟出来的分形图。

我在几个月前就停止了有关分形几何的研究。我在一家保险公司上班,整天在财务部工作。我的工作很简单,财务报告,预算分析,听上去很不一般,可实际上这些工作简单到根本不需要动脑子,机械化的筛选着文档,遇到问题,套用程序化的模式就能完成任务。

当陈思浩的死讯传来时,我的第一反应竟然还是有关分形学的东西。震惊中,也迫使我重新打开了思维中被尘封的盒子。

失眠困扰着我许久,直觉告诉我陈思浩是从图形中发现了什么。我想要深入,但那种诡异的感觉又像迷雾,无法真正地被人触碰。

很奇怪,我不禁质问自己为什么会有这种病态的臆想,难道陈思浩就没有一个很好的理由离开人世吗?

也许我确实能从他的研究中发现某种端倪。与此同时,随着我的探寻,我意识到自己已在某条无人问津的道路上渐行渐远,可我不会停下,仿佛飞蛾看见黑暗中唯一的烛火,一些比人的欲望还要深刻的东西正在牵引着我,它会带着我一路向前,直到自己的灵魂和肉体彻底糜烂并消失在那片虚无而黑暗的领域中。